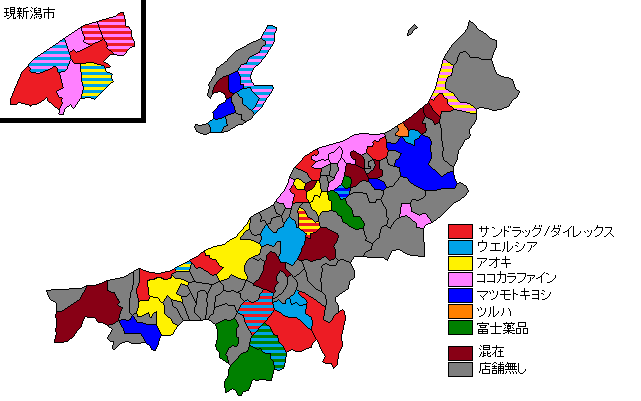

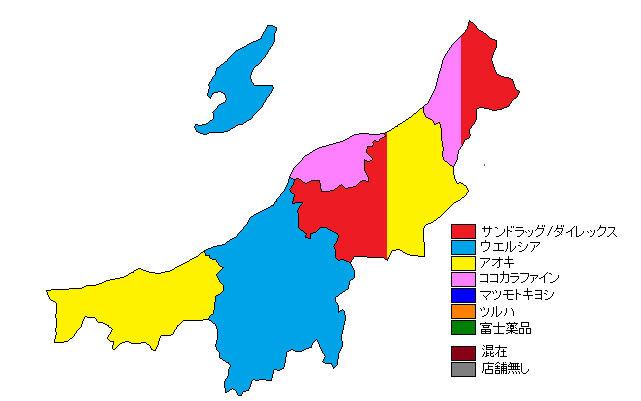

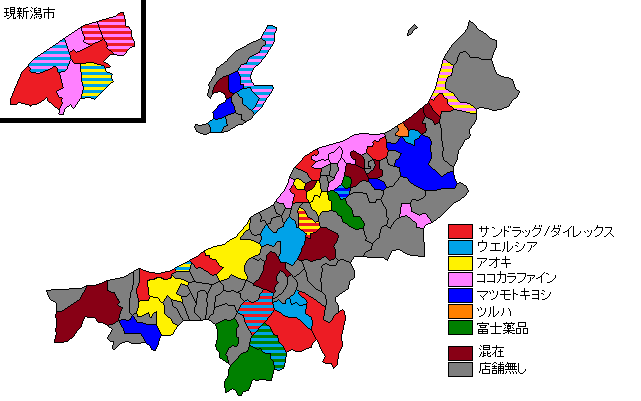

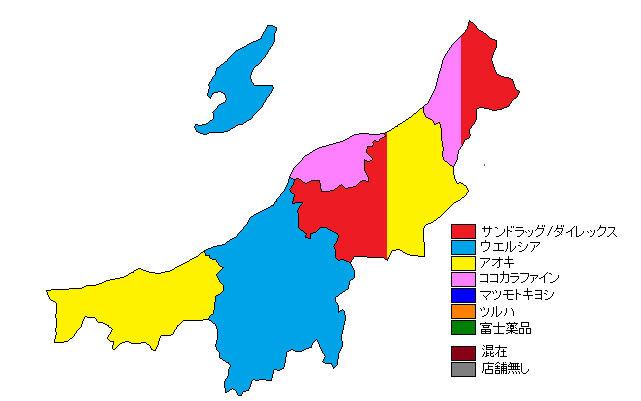

新潟県ドラッグストア勢力図

すごい細かい

※細かい市町村の部分については市町村変遷パラパラ地図を参照

合併前で勢力図を作っているが、平成の大合併による市町村減少数がダントツの1位であり、減少率も東日本ワーストの新潟は最難関であると推測される。

とはいえ、岐阜や京都、長崎で培った経験(?)は無駄にならない。というわけでやってみる。

新潟県に存在した大手チェーン8社が対象。

詳細はファイル(drug2.xlsx)の「新潟県ドラッグストア勢力図」項目を参照。

5月の時点では、新潟地盤のドラッグストア「ドラッグトップス」の系譜を汲むサンドラッグが1位であったが、マツココの合併を待たずしてウエルシアに1位を譲る形となった。もっとも、マツココ合併後は大きく差を開けられるので、短命の首位となるだろう。

3位のアオキとココカラファインは同数で59店舗。一時はアオキが60店舗となったが、戻った模様。

7位で16店舗に終わった富士薬品(ファミリードラッグ/アメリカンドラッグ)は、小須戸・湯沢・津南と3つの町で単独出店をしている。地味であるが、地方のインフラに十分貢献しているのがこの企業である。

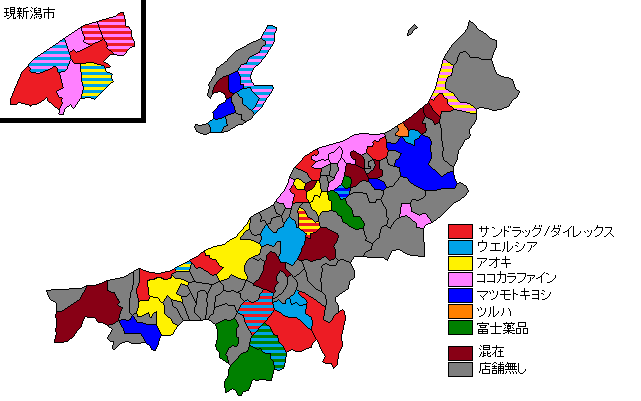

大雑把でもわかりやすい。桃鉄の地域王を思い出す

さて、今回から新しい取り組みとして「地区別ドラッグストア勢力図」をやってみることとする。

地区別の1位、2位、3位(/で続くものは同率)は以下の通りである。

- 岩船 - ココカラファイン/サンドラッグ(各3店舗)、クスリのアオキ(2店舗)

- 新潟市 - ココカラファイン(32店舗)、ウエルシア(22店舗)、サンドラッグ(21店舗)

- 蒲原 - サンドラッグ/クスリのアオキ(各17店舗)、ウエルシア/マツモトキヨシ(13店舗)

- 中越4郡 - ウエルシア(21店舗)、サンドラッグ(16店舗)、クスリのアオキ(14店舗)

- 頸城 - クスリのアオキ(11店舗)、サンドラッグ(9店舗)、ウエルシア(6店舗)

- 佐渡 - ウエルシア(4店舗)、ココカラファイン/マツモトキヨシ(各2店舗)

ここから導き出されるのは、

- 新潟ドラッグストア最古参のドラッグトップスの系譜を汲むサンドラッグは、満遍なく分布し、特にどこで強いという色もそこまでではない

- 調剤重視も強いウエルシアは、都市型・地方型両方の特性を持つため、地方で比較的多いが、都市部でも少ないわけではない。また食料品率も高くないことから、離島の佐渡島でも店舗を多く展開できるともとれる。

- 石川県に本社を置き、富山から東征してきたクスリのアオキは、頸城(上越)エリアから入ってきた。また、日用品型ドラッグストアの一つでもあるクスリのアオキは、人口が広く分布し、広大な平野に恵まれ、自動車移動が盛んな中越地方でも強い。

- 典型的な都市型ドラッグストアであるココカラファインは、市街地の新潟市で特に強い。また、買収した地場系ドラッグストアのドラッグコダマがあることから、地方部でも一概に弱いわけではない

ということが読み取れそうだ。

| 順位 |

名前 |

人口(2000) |

人口(直近) |

考えられる理由 |

| 1 |

越路町 |

14360 |

|

|

| 2 |

聖籠町 |

13330 |

|

|

| 3 |

中之島町 |

12912 |

|

|

| 4 |

朝日村 |

12441 |

|

|

| 5 |

栄町 |

11864 |

|

|

旧市町村が非常に細かく、入り組んでおり、これでは合併が進んだのも頷ける。

注釈

- ★

作成で利用したサイト

- 地域自治区の仕組み(上越市) - 平成の大合併で導入された地域自治区であるが、合併前の領域にも設けている。大合併で編入した旧13町村には「○○区」が地名につくが、旧高田・直江津両市のものにはそれが地名につかない。

- 新潟市の行政区域の変遷(Wikipedia) - 対応表に使えるのはここくらいしかない。店舗が(例えば旧○○町の場合)「○○店」ないしは「○○××店」になっていない場合で、北区・西区・江南区の場合はある程度目星つけて探すしかなさそう。

「地域別ドラッグストア勢力図」トップに戻る

「ドラッグストア勢力図」トップに戻る

「世界コンビニエンスストア名鑑」トップに戻る